|

ひとは独立してから、師を持つことは大変むつかしいことであります。それを思うと、先生と長い間、身近にお話しできたことは、数少ない人生の幸せの一つであります。勉強の面でも、週一回の症例検討会で提示される患者さんのデーターに強いご興味を示され、ご経験をお話下さいました。

ご病気が篤くなられてからのある日、お見舞いにあがると喜んで下さり、しみじみとご自分のお仕事、生き方をお話になられ、お体はつらいでしょうに、お弟子さんのことや、私のことにまでお気遣い下さりました。病人の気持ちのわかる医療をしてほしいとしみじみおっしゃいました。必ず治って病院に顔を出しますよとも、おっしゃいました。病気を克服したいお気持ちが切々と伝わってきました。優しいお人柄がにじみでる一時を過ごしました。それがお別れの言葉になってしまいました。先生の柔和なお顔が瞼に残りました。大菅先生、先生のお気持ちを体して、医学、医療の現実を見つめてゆきたいと思います。

相川 達也

|

人が生まれ育っていく過程を見ると、当初は泣いてばかりだった赤ん坊が次第に感情を表し、人格らしいものが備わって来ます。そうすると、この子は何処から来たものかと自然に思われるものです。決して無から創造されたようには思えません。また、我々が死者に接する場合も、つい先程まで話して動いていた者が、動かなくなり、話さなくなり、冷たくなっていく中で自然に霊魂は何処に行ったのだろうかと思います。我々の祖先も、人が生まれたり、その直ぐ傍で人が亡くなっていくことを、現代人よりも遙かに多く経験したことで、その宗教観が育っていったのだろうと愚考しています。私は親しくご指導を賜った大菅先生のご逝去に接し、改めて先述のようなことを考えました。

人生は高々百年、巡り逢える人は僅かです。その中で、学問的には勿論、人間的にも素晴らしい師と重なる時代を生きられ、薫陶を賜る幸運を得ました。その教えをきちんと実践し、何よりの享受者であるべき患者さん方に還元するべく努力して参ります。先生のご冥福をお祈り申し上げます。

小島 眞樹

|

|

翌年に国家試験を控えながら、医師としての方向性に漠然としたイメージしか抱いていなかった大学6年時、同級生に「内科に進む気なら大菅先生に挨拶しに行こう」と半ば強引に誘われて、不作法にも突然訪室した我々に嫌な顔一つ見せずに激励のお言葉を下さったのが、大菅先生にお声掛け頂いた初めての日でした。以来18年余、公私共々多大なお世話を頂いた御恩は筆舌に尽くせません。

大菅先生の御業績は数多くありますが、最も感服したのはやはり医師?臨床医としての姿勢でした。即ち、直接の臨床の場においては無論のこと、研究、教育等々においても、全て「患者のため」という視点で力を注いでおられた点です。現在我々が作製中の論文も「患者の福音となるのだから」と御自身が病床にあるのにも関わらず、お亡くなりになられる直前までしきりに気にかけておられました。誠に残念ながら完成まで間に合いませんでしたが、一日も早く論文を完成させることが、大菅先生の御恩に報いることと考えております。短い文章では到底語り尽くせませんが、大菅先生の御逝去に臨んで一筆啓上させて頂きました。

千葉 俊也

|

僕が大学を卒業する直前、大菅先生は消化器内科の教授であり、しかも大学の付属病院長を兼任されていました。当時、僕は大学卒業後、付属病院の研修医として勤務するように願書を出していたため、「病院長の顔も知らないのでは面接試験で落ちるかもしれない」と思い、大菅先生の総括講義には出席しました。

卒業後、付属病院の内科研修医となった僕は、平成元年の8月から消化器内科で研修を受けました。その時の主任教授が大菅先生でした。教授回診は、まず付属病院の病歴室(カルテを保管してある部屋)で行われ、それから病室に向かいます。病室のベッドサイドでも教授から、受持医に質問がきます。

「このかたは、アストマかね?」

「?」

まったく意味が分からなかった僕を叱りもせず、「ほら、聴診してごらん」と一言だけ。もちろん、毎日聴診はしていたのですが、アストマ(ドイツ語です)の意味が分からなかったのです。いまでも気管支喘息の患者さんを診ると、あの時の大菅先生を思い出します。

池澤 和人

|

大菅先生にはじめてお目にかかった時のことは、今でも昨日のように覚えています。14〜15年前になりますが総合健診協会に勤務していた頃、筑波大学の消化器内科の教授福富先生が胃がん読影代表世話人をされていた関係でご相談やご報告、読影等で大学病院に毎週のように通っておりました。

ある日、何かの話の途中で突然福富先生が大菅先生をご紹介するから来なさい、と隣の部屋に案内されました。大学病院の病院長である大菅先生は私にとリましては雲の上の存在であり部屋に入るなり直立不動でした。先生はあの笑顔で近づいて来られ名刺を差し出されました。私はあわてて自分の名刺を取り出すのが精一杯で恐縮の固まりのようだったことを覚えています。どなたにでもそのようにされていらっしゃるのでしょうが、私にとっては忘れられない先生との出会いでした。

もう一つ胸の中に深く残っている光景があります。先生が相川内科病院に勤務されていた時、トイレに入ろうとドアを開けると、背中を曲げた先生が散らばったスリッパをそろえているところでした。私はドアを閉めてその場をそっと去りました。私も自分の病院ではそうしてきましたが、偉大な先生がトイレのスリッパをそろえていたとは驚きました。先生にとっては当然のことだったのでしょう。何かのお酒の席でそのことをお話しますと先生は「そんなことあったかな、アッハッハ」と笑って答えてくださいました。先生がとても身近に感じられました。先生には身をもって教えていただきましたことを忘れることはありません。どうぞ安らかにお眠りください。

合掌

古川 洋一

|

大菅先生は、筑波大学を定年退職され、その後当院に週1回病棟の患者さんの回診をされておられました。その当時、患者さん達は「教授回診」といって心待ちしておりました。私は、新米婦長でしたので緊張と不安を抱えての介助でしたが、先生にお会いして穏やかな、優しいお顔でふと安堵感を覚えた事を思い出します。

私のこれまでの看護生活で経験がなかった「患者さんと医師の距離がなく、どの様な事でも質問できる、又受け止めて下さる」という雰囲気の回診でございました。これは、思いやありがあり、どなたにも公平である先生のお人柄からのお姿と感銘を受けました。

私は、大菅先生の回診のお手伝いができたことを、大変光栄に思っています。今後、この貴重な体験を看護活動に生かしていきたいと思っております。先生の、ご冥福をお祈り致します。

大内 久子

|

私が、初めて先生とお逢いしたのは老健施設の開設当時でした。「大変立派な先生ですよ」と伺っていたので緊張していると元気な声と同時に、にこやかな笑顔で部屋に入って来られたので、緊張が一度に和らいだのを今でも思い出します。施設を利用されている方々にもすぐに話しかけ話し相手となり、私たちより利用者のみなさんについて詳しくご存知でした。医師という立場からではなく一人の人間として接してくださいました。

先生は、お逢いするたび、挨拶と同時に私の肩を叩き握手をしてくださるのです。元気を頂けるような気持ちになるものでした。車でお送りするときも先生から先に話しかけてくださり、つい世間話まで進んでしまいました。

今、思い返すと世界的な名医であり、人間を分け隔てなく愛し、安らぎを追求して研究・行動なさってきた先生のお姿がそこにございました。先生とお話しをされた方は皆さん先生の虜となり、誰一人としてご逝去に接し、悲しまない方はいないでしょう。私も、間違いなくそのうちのひとりです。安らかにご永眠ください。

石川 耕二

|

|

平成6年頃になりますが、何時もの様に検査室にいらっしゃいまして、実験台の試験管等を眺めながら、先生が東京大学の検査部の部長をなさって居られた頃の話をなつかしそうに語られた事を想い出します。ある日のこと1枚のテレフォンカードを差し出されて「これ上げるよ」と手渡されました。(先生の退官記念のお品)なんとそれは「ヒトのミクロ胆石」の写真が入っているものでした。神秘的なミクロの世界を思わせる又、蘭の花のようにもみえる写真でした。今でも大切にして居ります。又ある時は先生の好きな数字で宝くじを買った時は当ったり笑い合ったこと等想い出します。昨年の秋、夕日が沈みかける時道で先生にお会い致しましたとき、御病気の事は一言も口に出しませんでしたが、「楽しく生きようや」と肩をポンとたたかれたお姿が今はなつかしく残念に思います。私は先生のお言葉を今は模索しながら過ごして居ります。

宮本 久仁子

|

|

|

私が大菅先生とご挨拶以外のお言葉をかわすようになったのは、大菅先生が相川内科病院の院長になられ、県庁横のバスターミナルへお迎えにあがるようになってからです。「元気?」「どうしたらいつもそんなに元気でいられるのかね。」といつも私にお尋ねになりました。大きなご病気を抱えていらっしゃったからだったのですね、どんなにか健康を望んでいらっしゃったかを知るよしもなく「元気しか取り得がないものですから。」などと答えていた私でした。

平成14年の春、県庁から病院へ向かう時、めずらしく先生が「桜を見てゆきたい。桜並木を通ってくれるか。」とおっしゃられ、千波小学校横の桜並木を県庁のあたりから千波湖まで通り、千波湖畔の桜を眺めながら、桜山までつかの間のお花見ドライブを致しました。また来年も、そして次の年もご一緒に桜を眺められると思っておりましたのに、残念でなりません。あんなにも青年のような爽やかさで「医者はね、医療はね、---」と熱く語って下さっていたのに、残念でなりません。すばらしい先生でした。

上野 ちさと

|

大菅先生と最後にお話させて頂いたのは9月の事でした。私が乳癌を患い、電話でご相談した所、丁寧なアドバイスの上、励ましのお言葉までかけてくださいましたのに、まさか三ヶ月後にこのような悲報に接するとは・・・。

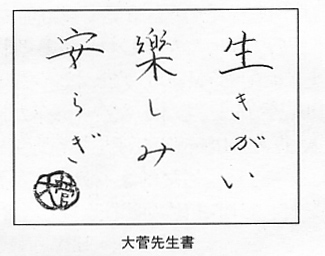

思えば「老健つねずみ」の開設依頼、先生にはいろいろとご指導を賜りました。施設長として職員はもとより入所者の皆様からもたいへん慕われていらっしゃいました。老健をお辞めになる際に「生きがい・楽しみ・安らぎ」と書いて下さいました色紙は、今も老健の食道の中央に飾られています。

先生とは不思議なご縁がございまして、偶然、私の親友のご主人と大学時代の同級生で親交があったそうです。又、先生がつねずみの後、院長として赴任された「東京労災病院」は、かつて私が手術を受けた病院でもありました。同い年ということもあったせいでしょうか、すれ違う時などに「お互いに頑張りましょう!」と声をかけて下さった事が思い出されます。誰に対しても温かい心配りを忘れず、たいへんご家族思いの温厚で優しい紳士でいらっしゃいました。

先生と同郷で同級生の女優「左幸子」さんが亡くなった時、早過ぎると惜しまれておられましたが、今私もあの時の先生と同じ心境です。ご冥福をお祈り申し上げます。

穴澤 葉子

|

|

大菅先生と私の出会いは、つねずみの食堂で食事をしていた時でした。その時は一言二言言葉を交わした程度で、しばらく時間が経ってから施設長であったと知るほど穏やかで物静かで紳士的な方でした。

食堂にある「生きがい、楽しみ、安らぎ」の書は、これからもつねずみにとっての目標として掲げていくものであると思います。利用者の方の「生きがい、楽しみ、安らぎ」を引き出せるように、また職員にとってもそれがあるようにと、この言葉の中にはつねずみの扉を開いたすべての人に注がれた深い愛情を感じる事ができます。

また、日本の中央玄関である東京駅の煩雑さを心配し、大学病院の手洗いの石鹸液が空っぽだったのを「一斑以って全斑を知るべし」と言われました。我がつねずみも心配のひとつであったかもしれません。先人の教えを大切にし、若人のために良質なものを残す中継ぎとして姿勢を正さなければと強く感じます。

先生は、星霜経てご苦労もあったとおっしゃいましたが、誰もがそのように生きてきた時代ではなかったかと思います。最後に、先生の少年時代がよく考証されている「少年時代」という映画があるとのことですので、ぜひ拝見して先生の思い出としたいと思います。

菅原 久ニ子

|

大菅先生のお姿を思い出すと頭に浮かぶのは利用者に囲まれ、お話しをして下さっている姿。その中で数年が過ぎた今でも鮮明に残っている事があります。いつの事だったかでしょうか? ステーションから出る私の耳に2人の男の人の「助けて」という声が聞こえ、慌てて訪室すると、そこには入所者と一緒に布団に転がっている先生の姿が。「先生大丈夫ですか?」と声をかけると、少し照れ笑いしながら「いや、お部屋に行ったら起こして下さいと言われたので頑張ったんですが、とてもとても私には持ち上げられなくて」と。その後、先生と私で入所者を車イスに乗せステーションに戻ると、先生は真剣な顔で「君達は本当に素晴らしい仕事についてるよ」とおっしゃいました。直ぐ私は「そんな事ありません」と答えましたが、「そんな事はなくないよ。素晴らしい、本当に素晴らしい」そう言い続け先生は螺旋階段を降りていかれました。その後姿が今でも忘れられません。

内田 友美

|