| 【はじめに】 |

|

脳梗塞は、脳を栄養している血管内の血流が減少するため脳が死ぬ病気です。近年、生活習慣の欧米化に伴って様々な生活習慣病が変化し、そのため脳梗塞にも変化が生じています。

かつて、日本には未治療の高血圧患者さんが大勢いらっしゃいました。その方々は、脳内深部の小さな血管がつまっておきる小さな梗塞(ラクナ梗塞と呼ばれる脳梗塞の1病型で、後で説明します)に罹りやすかったのです。今日、高血圧は日本中のどこでも治療されるようになり、ラクナ梗塞の頻度は減少しています。

その代わりに増えてきたのが脳の外にある太い血管がつまることによっておきる脳梗塞(アテローム血栓性脳梗塞と呼ばれる病型で、後で説明します)です。どうして増えたかと言いますと、生活習慣病と呼ばれる糖尿病、高脂血症などの病気が増えたことに原因があります。これらの病気は太い血管の動脈硬化を促進するという悪影響を及ぼします。動脈硬化により動脈の壁に脂肪がたまるとその内壁の内皮細胞が壊れ、そこを流れる血液が固まります。この血のかたまり(血栓)によって血管内腔が狭くなり脳梗塞が生じるわけです。

|

| 【ラクナ梗塞】 |

|

脳内の細い動脈には血圧に応じて拡張したり収縮したりする働きがあり、脳内の血流を一定に保とうとします。しかし、血圧が高い状態が長時間続くと動脈はずっと収縮し続けることになり、血管の壁が変性するために広がることができなくなってしまいます。つまり血管の内腔が狭くなり、その中を流れる血液が減ってしまうわけです。このようにして生じるのがラクナ梗塞です。ちなみに、ラクナというのは小さな空洞を意味するラテン語(lacuna)に由来する名称です。

|

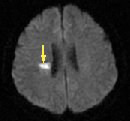

| このようにして出来上がるラクナ梗塞にはいくつかの特徴があります。症状は突発しますが比較的軽症で、意識の障害もあまりおきません。半身のしびれ感や筋力低下がよく見られます。脳のCTやMRIなどの検査をすると、脳の深い場所に直径15ミリメートル以下の小さな脳梗塞が発見されます(図1)。治療による回復の見込みもよく、1〜2週の入院で社会復帰できることが多いものです。

|

図1 |

|

| 【アテローム血栓性脳梗塞】 |

|

前述したラクナ梗塞が予後良好な脳梗塞であるのに比較し、アテローム血栓性脳梗塞は予後が悪い病型です。その理由は、この脳梗塞が太い血管の動脈硬化によって生じることにあります。太い血管がつまれば、大きな脳梗塞が生じるからです。

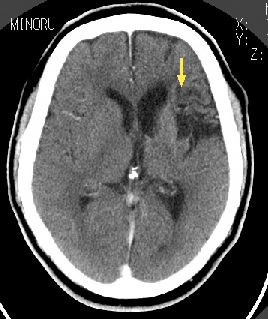

このようなでき方をするアテローム性脳梗塞には、ラクナ梗塞と異なる特徴があります。まず、太い血管が突然つまることはあまりないため、症状も徐々に階段状に悪化することが挙げられます。また、脳のCTやMRIなどの検査をすると、脳の表面に近い場所に大きな脳梗塞が発見されます(図2A)。その原因は、内頚動脈などの太い血管の狭窄(図2B)や閉塞です。治療による回復の見込みはあまり良くなく、入院期間も長くなり社会復帰も困難なことが多いです。

|

図2A |

図2B |

|

| 【脳梗塞】 |

|

脳梗塞には、上記2種類以外にもう一つ脳塞栓という病型があります。他の2種類の脳梗塞と異なり、脳塞栓の場合、つまる血管には悪い所がありません。血管をつまらせる原因が、別の場所にできた血栓だからです。血栓ができる場所が心臓であれば心原性脳塞栓と呼ばれ、血栓ができる場所が大動脈や内頚動脈などの大血管であれば動脈原性脳塞栓と呼ばれます。

|

|

| 【脳梗塞予防のために】 |

|

脳梗塞を予防するためには血管の中で血液が固まらないようにすればよいわけですが、これはそう簡単なことではありません。なぜなら血管と血液という両面を同時に考えなければいけないからで、単に「血液をさらさらにすればよい」というものではないからです。

血管の側から考えると、動脈硬化を進めない工夫が必要です。つまり高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病をきちんと治療することです。また、適度な運動を週に2回以上規則正しく実施することも大切です。血液の側から考えると、血液の粘度を低く維持するため水分補給が大事です。また、血液中の固まる成分である凝固因子、血小板の働きを亢進させないことも重要で、これは脳梗塞予防のための薬物療法の標的となっています。

以上、簡単に脳梗塞について説明しました。脳梗塞という名前にもかかわらず、この病気は脳自体の病気というよりも血管と血液の病気であることがご理解いただけたでしょうか? このように考えれば、脳梗塞の予防や治療には心血管疾患との共通項が多いことも理解できるでしょう。

(荒崎 圭介)

|