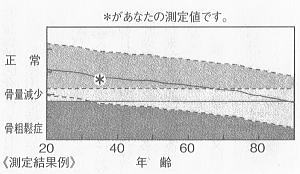

| 骨粗鬆症とは、骨の量が減少→骨の微細構造の劣化→骨強度の低下→骨折を起こしやすくなった疾患、と定義されています。したがって骨粗鬆症の診断には、骨の量の減少、骨の微細構造の劣化、骨強度の低下などの評価が必要になります。そのため、骨密度測定というものを行います。 骨密度測定は、骨粗鬆症の診断や治療効果の測定に用いられる重要な検査です。骨量の測定方法には、エックス線を人体に照射し骨量を測定するエックス線法と、超音波を使用して骨量を測定する超音波法とに分かれます。エックス線法を使用する方法には、MD法やDIP法やDXA法などがあります。MD法は日本で開発された検査方法で、階段状のアルミニウム板と患者さんの第2中手骨を同時にエックス線で撮影し、その陰影濃度を比較する方法です。DIP法はMD法を改良(測定誤差や測定時間の短縮)したもので、よく利用される検査法の一つです。DXA法は2重エネルギーX線吸収測定法といわれ、2種類のX]線を人体に照射し、その吸収の差によって二次元的に単位面積当たりの骨量を測定する方法です。しかし、いろいろな因子、すなわち、体格や加齢的な骨変化、脊椎圧迫骨折、大動脈の石灰化等によって測定値が左右される欠点も持ち合わせている検査法です。 超音波法は超音波を踵に照射し、その伝道速度や減衰率を測定します。放射線による被ばくはありません。また、小型で持ち運びできる利点があります。スクリーニングとしては有用な検査法です。 当クリニックでは、超音波を用いた骨評価装置(アロカ社製・・・AOS−100NW)を使用し、骨粗鬆症の診断に使用しております。放射線を使用していないので、若年者や妊産婦の方も安心して検査を受けられます。また、検査時間は非常に短く、一人およそ2分以下でできるため、高齢者や若年者の方でも負担が少なくてすみます。以上の様に非常に簡単、簡便に骨粗鬆症の診断が可能になりました。 骨粗鬆症の最も重篤で、かつ頻度の高い合併症の一つに大腿骨頸部骨折があります。大腿骨頸部骨折を起こしますと、骨折による寝たきりの生活になってしまいます。QOL(生活の質)の維持向上のためにも、骨強度の定期的な測定によるリスク評価を行い、骨折を予防する事は重要です。 |

|

| (放射線技師 石塚) |